こんにちは!

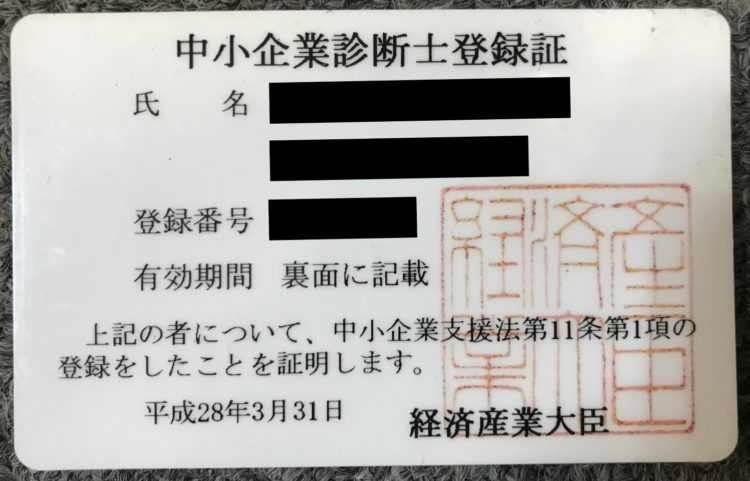

中小企業診断士でプレゼンが苦手な営業マン、ことまです。

こっさんと呼んでください。

今回は数字の集大成である「事業計画書」についてお話をします。

事業計画の考え方は管理職はもちろん、営業マンはにとっても必要となってきます!

利益のことは何とかなっても、さすがに事業計画までいくとお手上げだわ。。

僕は大丈夫でしゅ。

分からないなら、クソして寝たほうがいいでしゅよ。

。。。

確かに若手の人だと事業計画書までは作らないかもしれませんが、営業マンであれば営業計画は作っていると思いますし、作っていなくても今後作る必要があると思います!

営業マンは営業だけやってればいいんじゃね?

そんな考えだから、営業成績が悪いんでしゅよ。

さっきからムカつくヤツだな、おまえ。。

管理職はもちろん、営業マンも絶対に数字に強くなったほうがいいです!

数字に強い人は「仕事ができる人」と見られますし、今後、上の立場になるあなたにとっては数字は切っても切れない関係になります。

なぜなら数値計画や事業計画をしっかり作成するには、数字に強くないとできないですから。。

数字の裏付けがない計画はただの妄想です!

そのためにも数字に詳しくなったほうがいいですし、今回の事業計画書のことは他のどんな計画においても必要な考え方なので、知っておいて欲しいと思います!

ということで今回は、

- 事業計画書とは?会社員も知っておくべき理由

- なぜ会社には事業計画書が必要なのか

- 事業計画書の必要項目と書き方

- プレゼン用事業計画書の作り方と見本

以上の内容をお伝えします!

今回は大事な話になりますので、是非ともじっくり見てくださいね。

Table of Contents

事業計画書とは?従業員も知っておくべき理由

「事業計画」とは、自社事業の目標を実現するための具体的な行動を示す計画であり、1~5年後の目標や戦略・戦術等を描いたものを言い、もちろんその中に数値も含まれます。

つまり、事業計画は会社の方向性、道筋を示したものなのです!

あなたの会社は事業計画を作成してますか?

知らん!

私の7回の転職経験とコンサルタントとしての経験で実感しているのは、中小企業、特に小さい会社は計画を作成していないのが多いということです。

バクっとした年間の売上目標と営業の個人売上目標はありますが、根拠もなければ詳細もありません。

俺の会社もそうかもしれんな。

知らんけど。

僕の会社では僕が作ってるでしゅよ。

会社って?

社長・・?

おまえ、まだ子供じゃなかったっけ。。

でも、会社であれば計画は必要です!

なぜなら、計画がなければ、いつ何をどのように行うのかが分からないですし、行き当たりばったりになります。

「うちの会社は計画なんかなくてもうまく言ってるんだよ!」

「うちの営業には自由にさせていることで売上が上がっているから大丈夫!」

こんなことを言う人もいると思いますが、果たして、今後も今と同じようにうまくいくでしょうか!?

経営者の勘は大事ですが、勘は当たることも外れることもあります。

なぜなら長年の勘であって、確かなデータや根拠がないからです。

また、計画がないことと自由は違います!

自由とは、計画をたて実行し、何もしなくても回る仕組みを構築したからこその自由なのであって、適当に仕事をすることではありません。

それは、自由ではなく、ただ単に “何も考えていないだけ” です。

計画がなければ、

「なぜうまくいったのか?」

「なぜだめなのか?」

が分かりません!

僕はしっかりと5ヶ年計画を立ててるし、従業員にはTODOリストを作るように言ってるでしゅ。

おまえ、誰だよ。。

身近な例で言いますと、普段の仕事でも計画はたてますよね?

例えば、商品生産にしても、

- 納期はいつか

- いつまでに生産指示が必要か

- 生産指示までにサンプルはいつ必要か

- 営業はどう動くか 等

逆算して計画を立てますよね?

従業員の仕事では計画を立てるのに、なぜ会社自体の計画を立てないのか分かりません!

事業計画の方がよっぽど大事なのに。。

そう?

だから、おめぇはボンクラなんでしゅよ。。

ひぃ~ん。。

まさるさんが僕をいじめるでしゅ。

。。。

計画がない場合、

「あ~、今年はだめだったなぁ。理由は分からないけど、来年は頑張ろう!」

といった精神論になってしまうのですが、精神論では何も解決されません!!

なので、精神論ではなく数値やデータといった、根拠のある計画が必要となるんです!

それは事業計画だけではなく仕事での計画や営業計画も一緒であり、誰でも作成方法を知っておいたほうがいいと思います。

なぜ会社には事業計画書が必要なのか

少し前述しましたが、そもそもなぜ会社には事業計画書が必要なのでしょうか?

ここからはより具体的に見ていきましょう!

確かに事業計画を作成するには時間がかかりますし、面倒くさいと感じる方が多いと思います。

なので、正直、作りたくないと避けている経営者や会社が多いんですよね。。

では、そんな面倒くさい事業計画をなぜ作成する必要があるのでしょうか!?

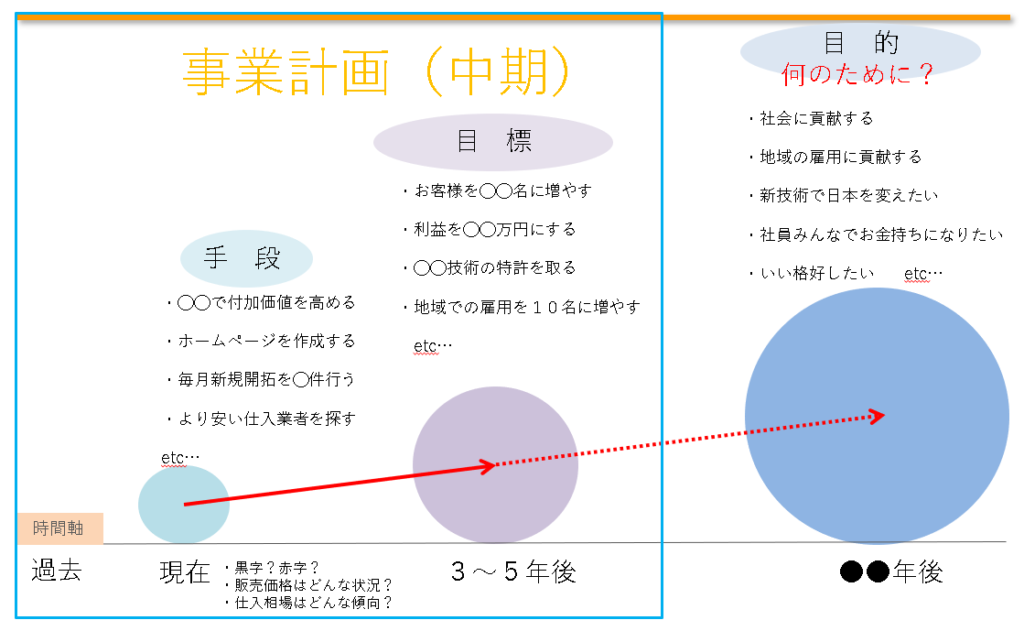

まずは下の図を見てください。

上記が考え方になるのですが、事業計画がなければ、そもそも会社が何をしたいのか、どこへ向かうのかが分かりません。

固定費がどれぐらいかかって、どれぐらいの利益が必要なのか、、そのためにはいくらの売上が必要なのか!?

事業計画がなければ、これらのことが分かりませんよね。。

また、銀行からお金を借りたり、投資家から出資してもらったりするためには、事業計画書が必要です!

お金を出してもらうためには、事業計画書を作って事業の詳細について情報を提供する必要があります。

お金を出すということには大きなリスクをともなうので、貸す方からすれば当然ですよね。。

なので、銀行や投資家は事業計画の実現可能性についてじっくり検討し、貸したお金が回収できるかを検討し、判断します。

お金を貸す方の立場になって考えてみれば分かりますが、口頭でいくら事業計画を説明されても、根拠がないので納得できないですよね。。

銀行の場合は、審査担当者の決済が必要になり、窓口となっている担当者からの伝聞だけでは、説得力に欠けます。

また、金融庁の金融検査マニュアルにおいても、「事業計画書(経営計画書)の作成能力は、会社の信用格付けのひとつの要素とするべきである」とされているんです!

そして、投資家の場合には、事業計画書がなければ、そもそも出資を検討してもらえず、門前払いされてしまいますし、株主からは相手にされなくなってしまいます。

このように、「投資や融資を受けたい」といった場面において、事業計画を作成しておくと、各関係者への説明に説得力が増すと共に資金調達、資金繰りだけでなく公的な支援制度の活用にも非常に役に立つんですね!

また、既存事業はもちろん、これから行う事業を「事業計画」という形にすることで、会社自身が、事業の詳細を頭の中で整理することができ、問題点も見えてきます。

そして ”従業員に対して” も会社の方向性を示すことで、会社の方向性を理解してもらい、必要な協力を得るためにも事業計画は重要となります。

従業員も会社がどこへ向かっているのかが分かり、安心感も出てきますし、何をすべきなのか迷うことも少なくなりますからね!

以上、事業計画書は「金融機関・投資家・株主」には必要不可欠なものであり、「会社自身」「従業員」にはとても大切な存在となります。

難しくてよく分からんこともあったけど、重要なことは分かった。

でも、作るのは簡単じゃないよな。。

僕が教えるでしゅよ。

それは俺のプライドが許さない。

ちっ。。

バカのくせに意地はってんじゃねーぞでしゅ。

。。。

ここまで、なぜ事業計画書を作成するのかをお話しましたが、一方で、

- 事業計画書の作成方法が分からなければ、そもそも作成できない

- 事業計画の作成方法を知らなければ悲惨な計画になる可能性がある

- 作成ポイントを知らなければ、作成に膨大な時間がかかる

上記のような問題が出てきます。

会社員や営業マンが事業計画の作成方法までを知る必要は今はないかもしれませんが、これから40代50代となっていき、会社の管理職になるためには必要となることです!

では、次から事業計画作成方法をお伝えしますね!

事業計画書の必要項目と書き方

事業計画書は提出先によって、例えば、社内向け、社外向けでも融資のための事業計画や再生計画では、内容は違ってきます。

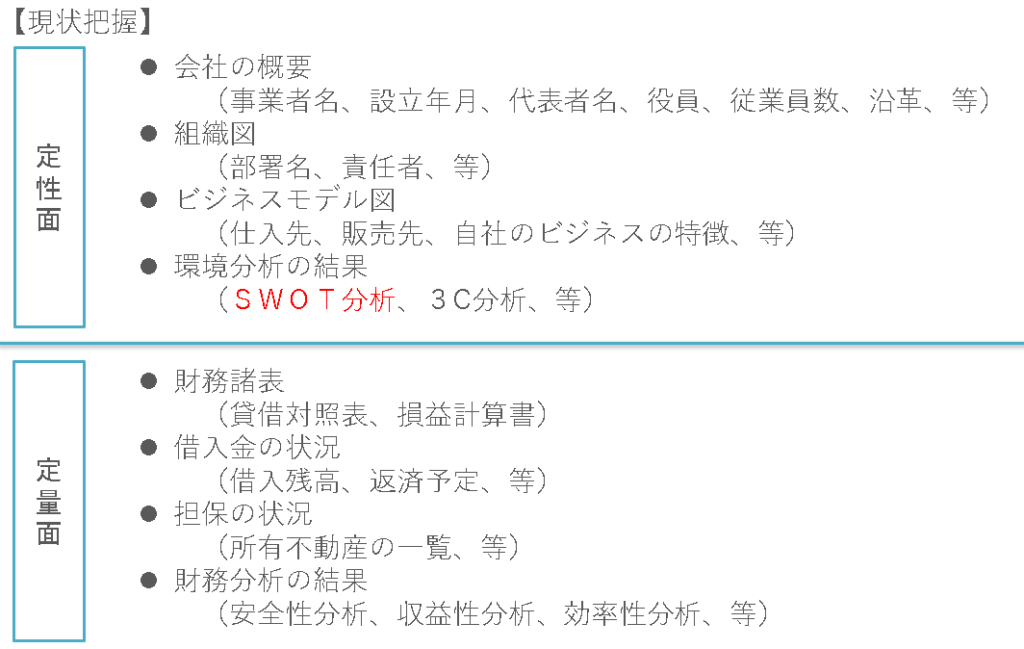

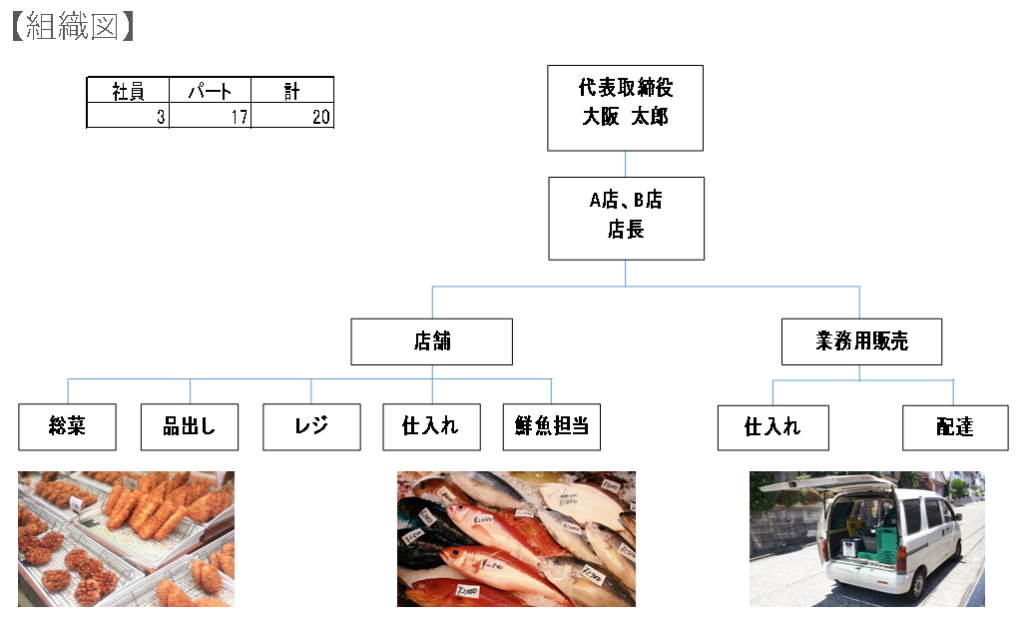

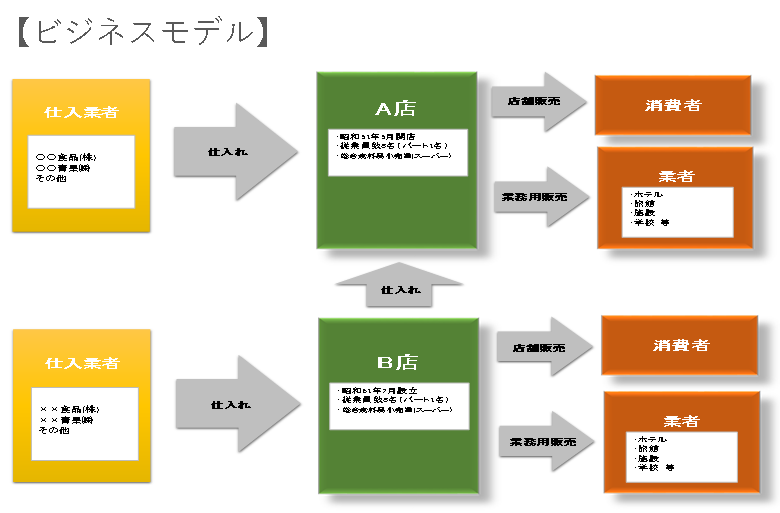

なので、詳細は分けて考えたほうが良いのですが、基本的には下記項目が必要となります。

- 会社概要(経歴、直近の損益計算書、貸借対照表、借入金明細)

- 現状のビジネスモデル図、組織図

- 自社の強み弱み

- 外部環境(大企業でなければ、特に必要のない場合もあります)

- 得意先別、事業別売上明細

- 借入金返済計画

- 今後の損益計算書、貸借対照表推移

- 今後の得意先別、事業別売上推移

- 資金繰り計画(キャッシュフロー計算書)

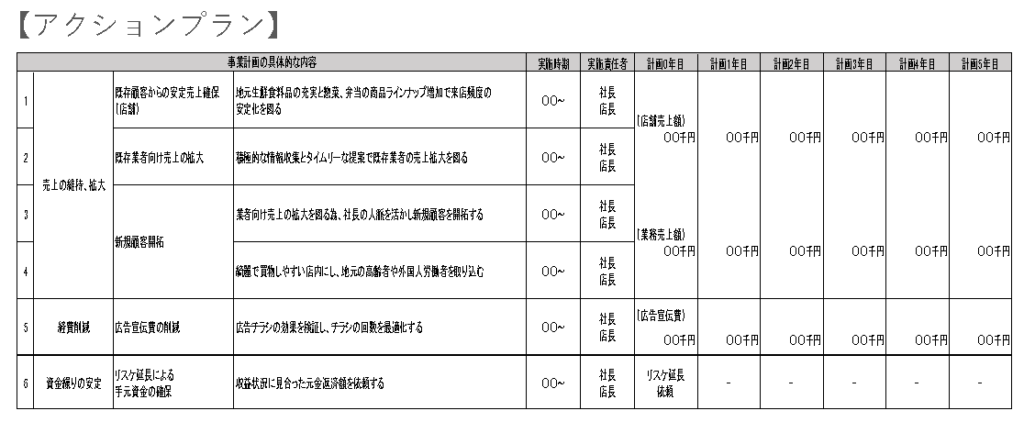

- アクションプラン計画

めちゃ多い。。

絶対、無理。

だから、僕が教えるでしゅよ。

それだけは死んでも嫌。

ちっ。

真のバカかよ。。

マジでしばくぞ。。

事業計画の作成ポイントとしては、「どこに提出するか」です。

社内向けであれば、BS(貸借対照表)や細かいPL(損益計算書)は必要ないと思いますが、特に気を付けなければならないのは、融資の際の「金融機関向け」の計画書です!

金融機関向けの事業計画書を私は何度も作成しておりますが、書き方のポイントとしては

- 今後の売上計画の根拠

- 借入返済計画

- 資金繰り計画

上記の3点ですね。

売上根拠は絶対に必要になりますが、根拠といっても、希望的数値ではだめです!

例えば、

「これから新規事業を行うので、この顧客にこれぐらい売ろうと思ってます。」

みたいなバクっとした計画です。

なにも金融機関向けではなく社内用の事業計画も同様ですが、新規事業であれば具体的に売り先が決まっていて、受注を取っているぐらいでないと記載しないほうがよいです。

もし記載したいのであれば、通常バージョンと新規事業がうまくいった場合と2種類の売上予測を作ってください!

売上が上がる計画をつくり、会社を良く見せたい気持ちは分かります!

しかし、特に金融機関は、売上が上がるより売上(利益)が下がることのほうを気にするんですね。

なので、融資の際の事業計画は、根拠がある確実な数値を盛り込むようにしてください。

社内用の場合は資金繰りにも影響しますので、堅い数値とうまくいった場合の事業計画を作成したほうがいいです。

堅い数値だけだと会社が成長しないですし、達成が難しい数値だけの計画では従業員のモチベーションは下がってしまいますからね。。

そして、金融機関向けの事業計画でもう一つ、というより、一番重要なのは「借入返済計画」です。

まあ、当然と言えば当然ですよね。。

極端に言えば、売上が下がろうが、きちんと返済さえしてくれれば、文句は言われません。

なので、返済が難しい事業計画では当然、お金を貸してくれることが困難となります!

何も借入金返済計画が重要なのは金融機関向けだけではありません。

社内用でも返済に必要な利益を上乗せした計画が必要ですから。。

そこで重要なのは、資金繰り計画になります!

「資金繰りは大丈夫か?」

「返済がちゃんとできそうか?」

を資金繰り計画で見ます。

利益がなければ、資金ショートし、返済ができなくなりますよね?

なので、返済するための売上や利益が必要となります!

つまり、売上計画、返済計画、資金繰り計画はすべて繋がっているのです。

事業計画はこの3つの項目をしっかりとおさえて作成するようにしてください!

従業員や営業マンでは直接関係ないかもしれませんが、今より高いレベルを目指したい場合は是非とも抑えておいて欲しいことです。

というより、是非目指して欲しいと思います!!

➡3年後の自分の姿、仕事はどうなる?ネガティブ営業マンが出張中に真剣に考えてみた

プレゼン用事業計画書の作り方と見本

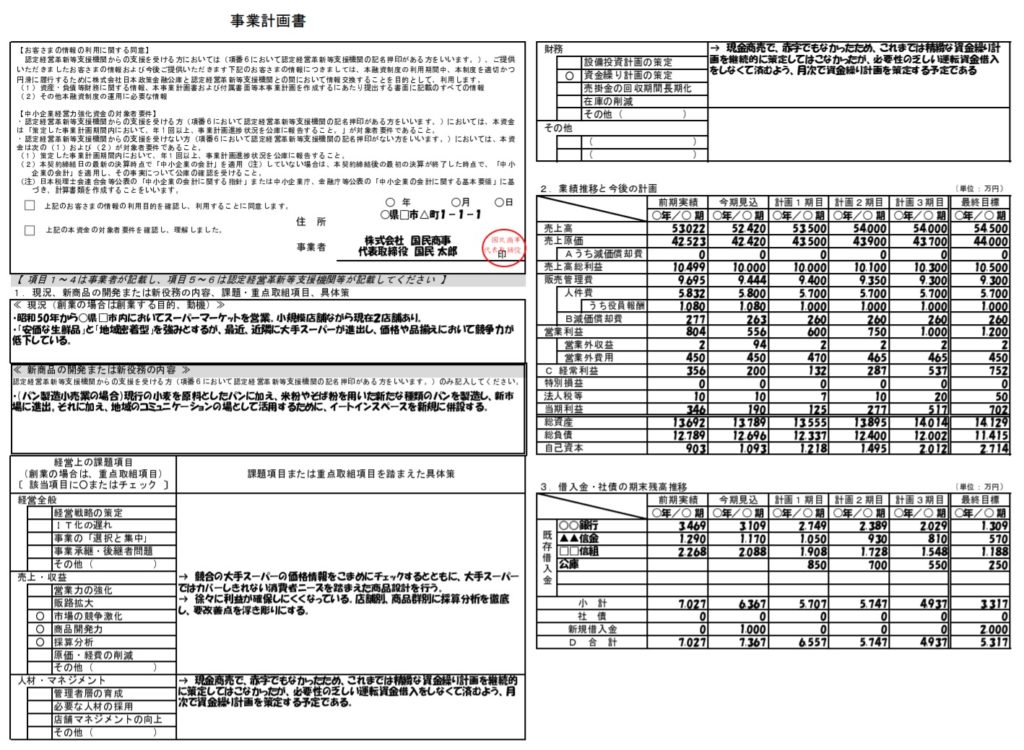

では、ベタな事業計画書の見本を添付しておきます。

下図は日本政策金融公庫の事業計画書例ですが、最初はこれぐらいの簡単なもので充分ですし、この計画で公庫からお金を借りることも可能です!

ただし、本格的な事業計画書は1枚では足りませんし、民間の金融機関ではこの程度でお金を借りることは難しいと思います。(優良企業なら大丈夫ですが)

なので、先ほど事業計画書の項目でお話をした下記項目が必要となってきます。

- 会社概要(経歴、直近の損益計算書、貸借対照表、借入金明細)

- 現状のビジネスモデル図、組織図

- 自社の強み弱み

- 外部環境(大企業でなければ、特に必要のない場合もあります)

- 得意先別、事業別売上明細

- 借入金返済計画

- 今後の損益計算書、貸借対照表推移

- 今後の得意先別、事業別売上推移

- 資金繰り計画(キャッシュフロー計算書)

- アクションプラン計画

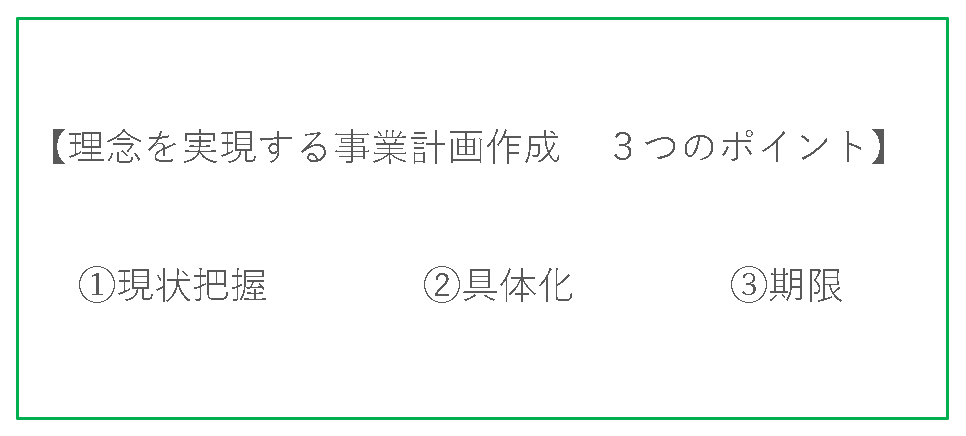

ただ、プレゼン用の事業計画では文章だけだと分かりづらいですし、図とか入っていた方が良いですよね。。

なので、全部ではありませんが、上記の項目に沿った内容と図も入っている事業計画書の一部を見本として添付しておきます!

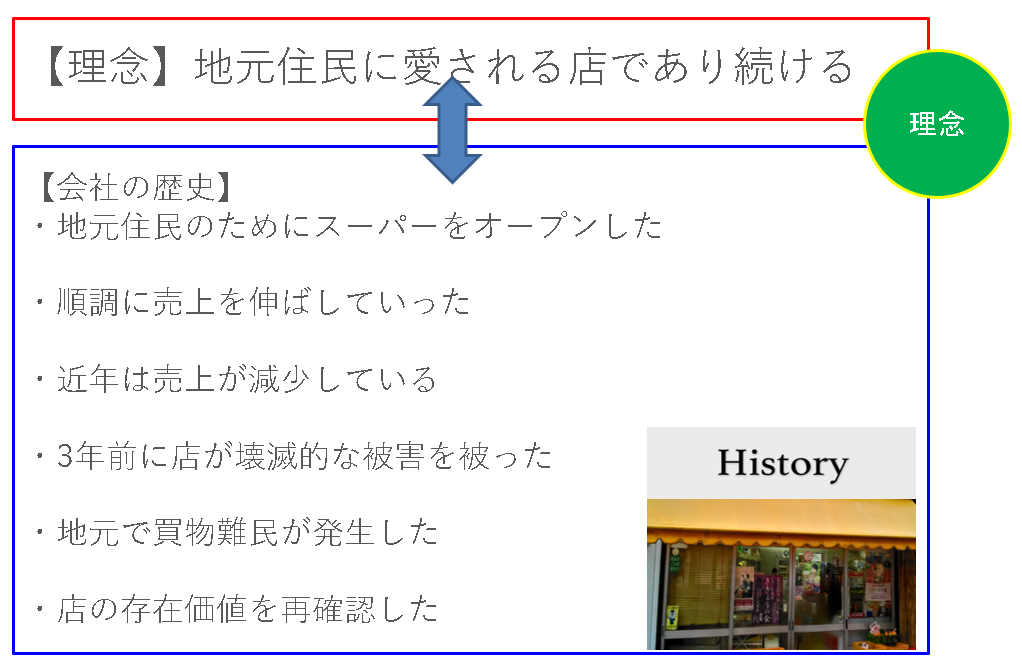

もちろん架空の会社ですが、事業計画策定の目的は「理念と存在価値を認識して事業承継を行うため」と仮定して仮定しています。

計画の合間に解説も入れておりますので、参考にしてください!

ほほう。。

僕が力量を見てあげるでしゅよ。

いちいちムカつくヤツだな。。

お願いします。。

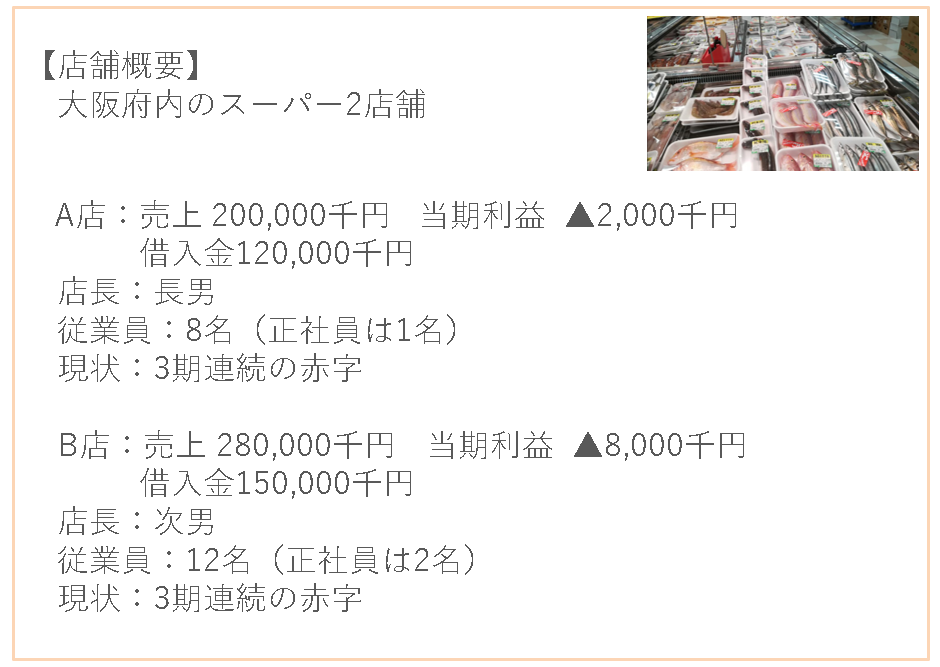

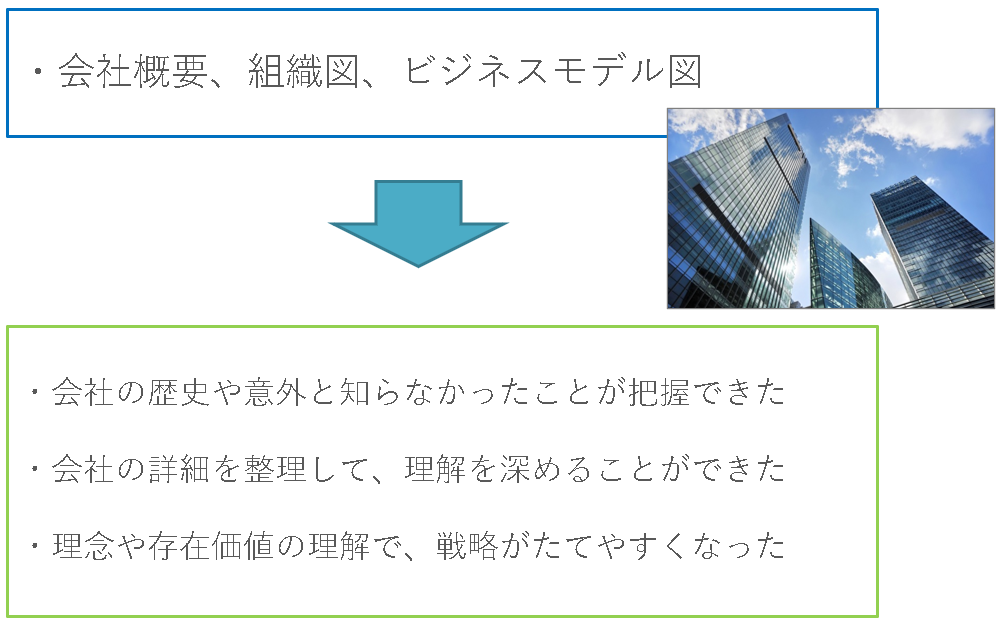

まずは「会社概要」ですね!

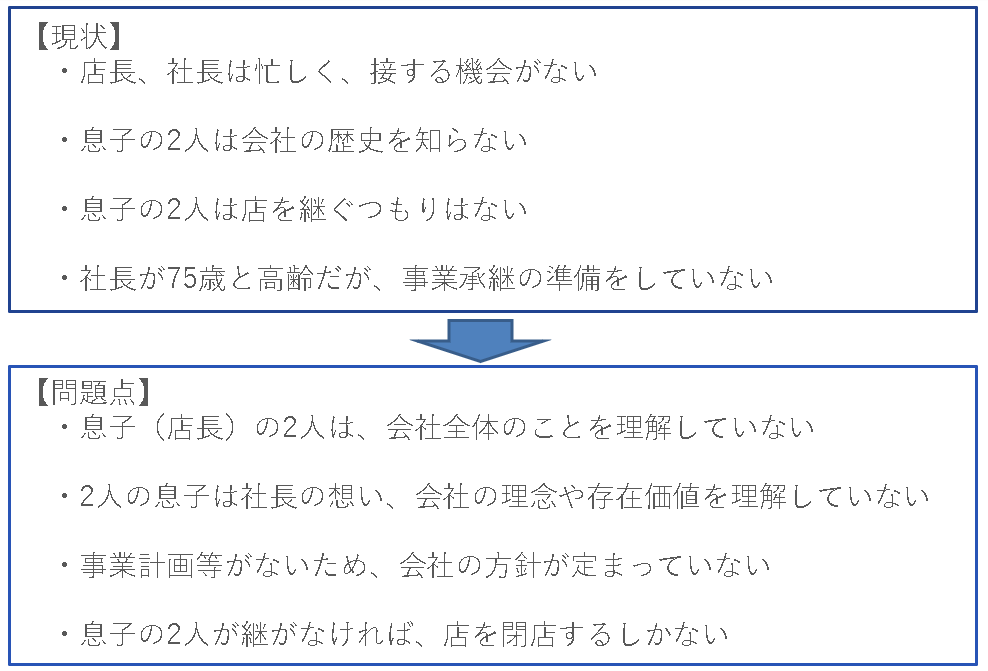

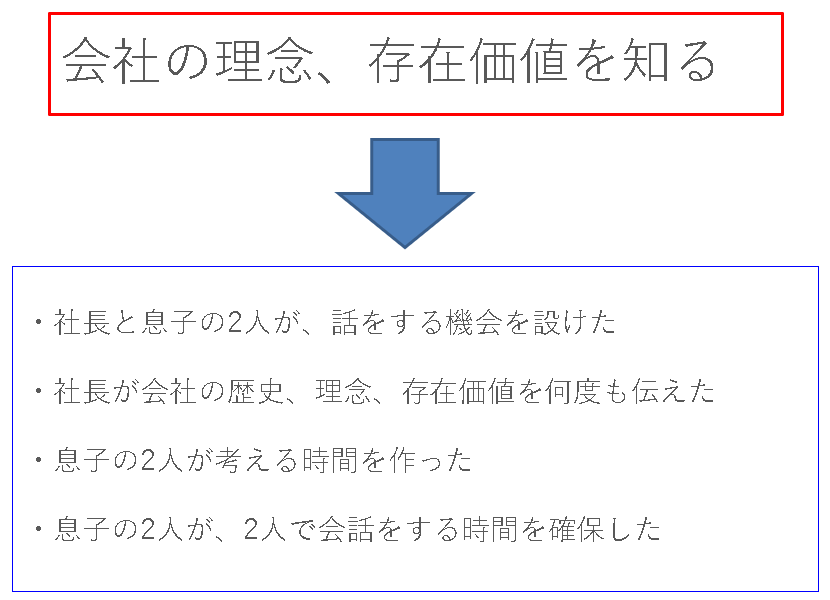

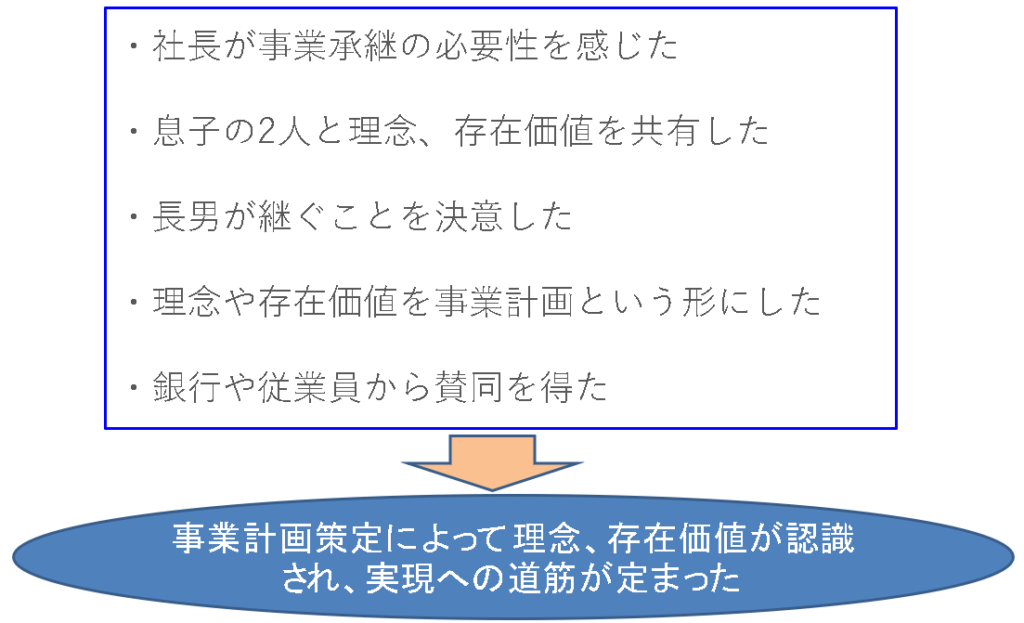

店長である息子の2人は会社のことをあまり理解していなかったですし、会社を継ぐ気もありませんでした。

なので、

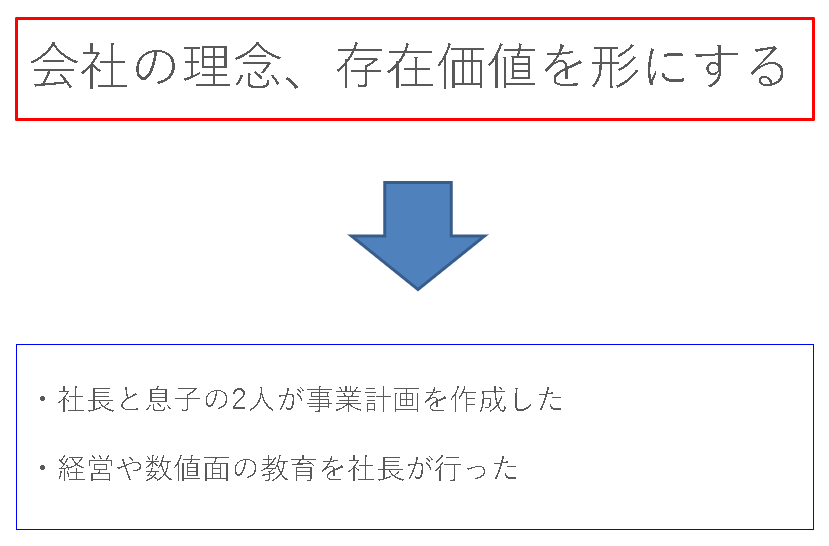

社長と息子が一緒に事業計画を作成してもらい、事業の見直しと息子に会社の理念と存在価値を認識してもらうことにしたのです。

そこで、まずは現状把握を行うことにしました!

①である会社概要、組織図、ビジネスモデル図を作成することで、、

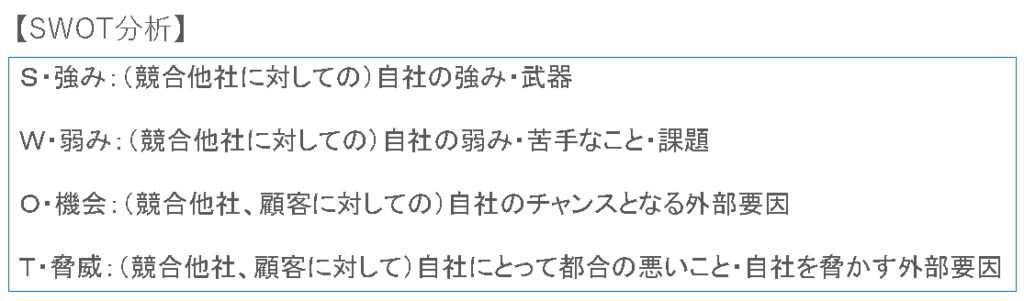

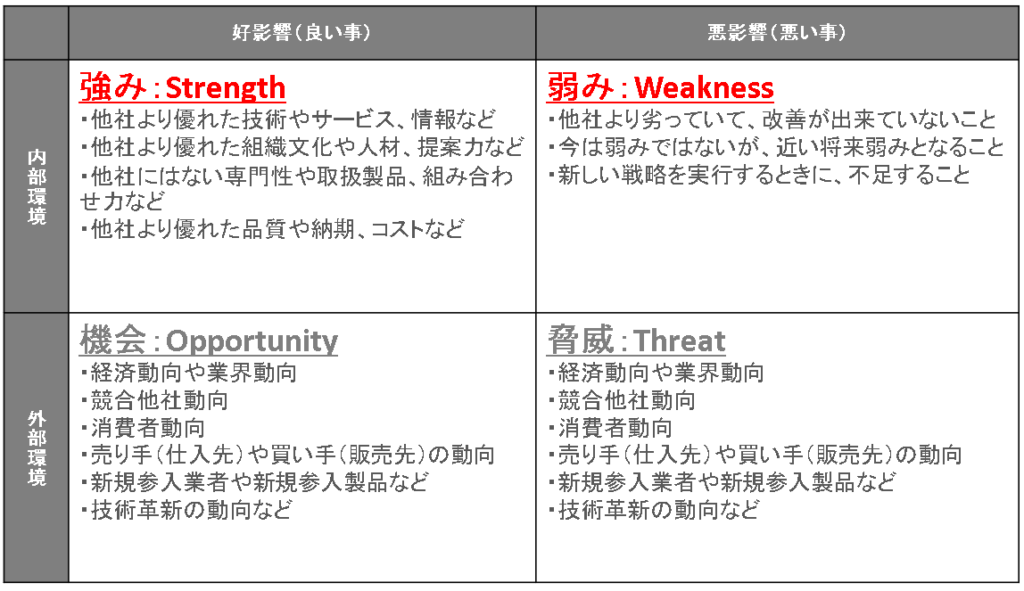

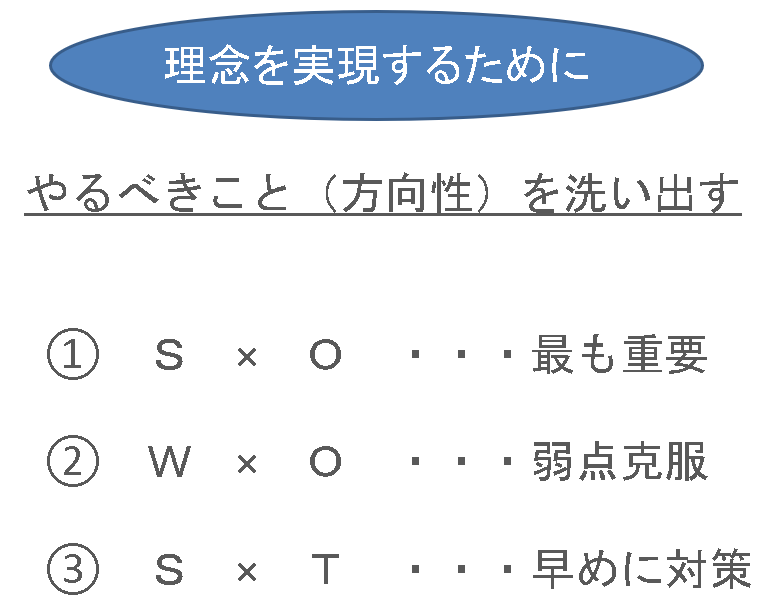

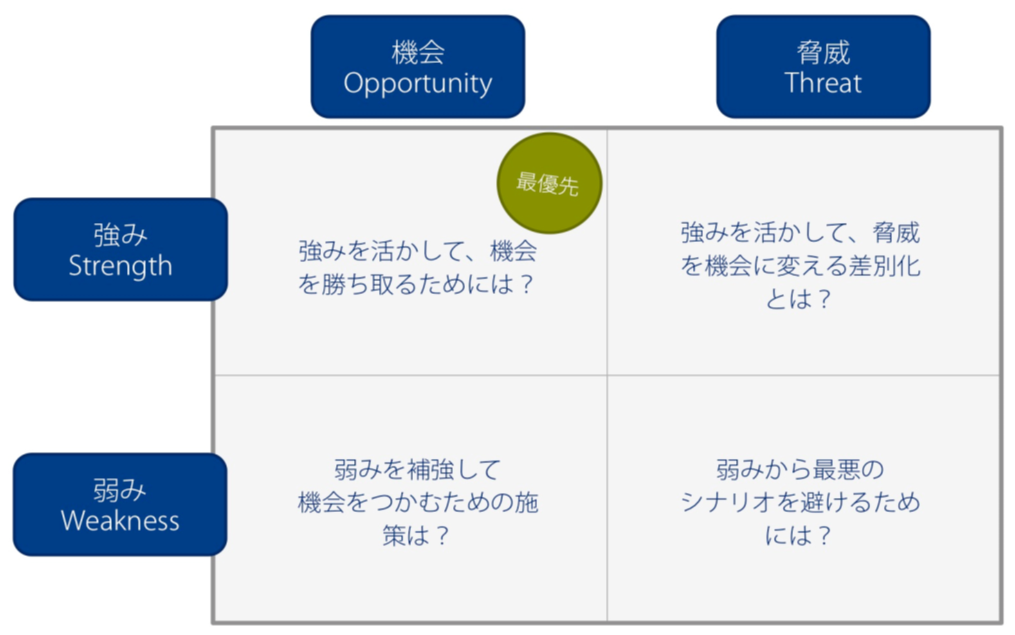

そして次にクロスSWOT分析を行うのですが、SWOT分析とは下記です。

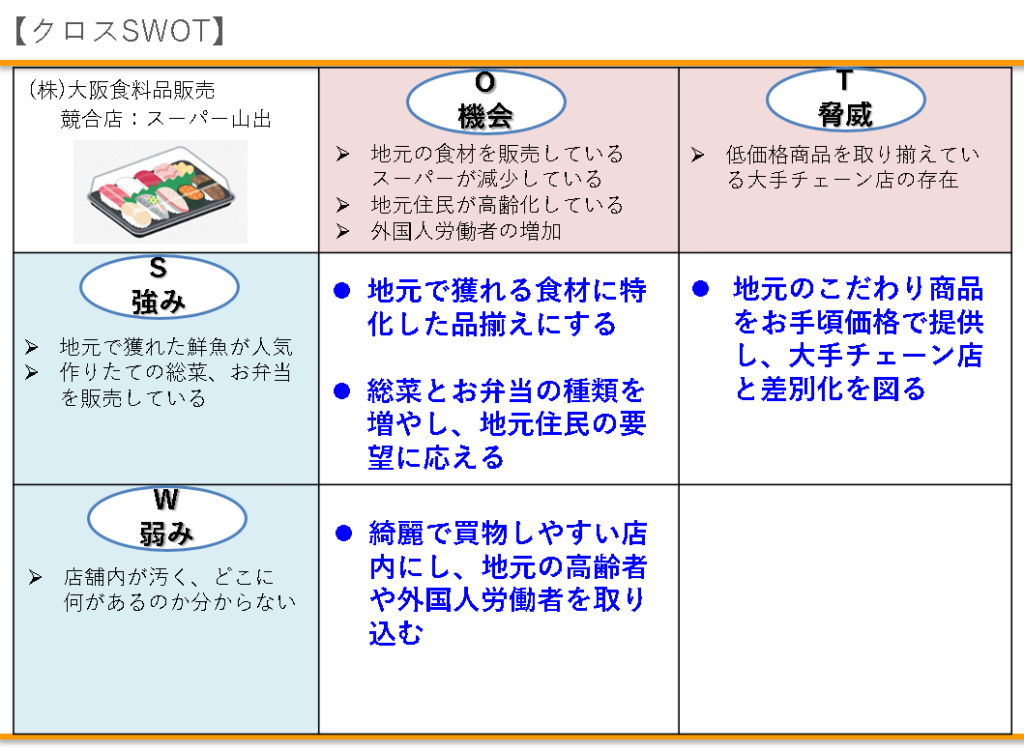

そして、この会社のクロスSWOTですが、

事業計画を社長と息子が一緒に作成することで、結果、、

以上、めでたしめでたし。

まあまあでしゅね。。

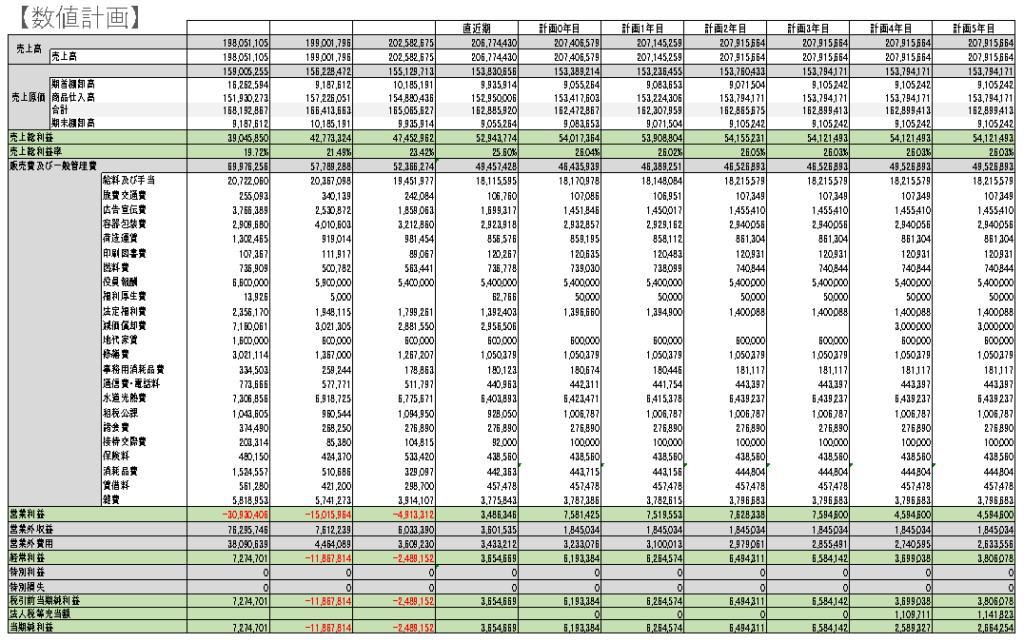

数値計画が少し甘く、キャッシュフロー計算書がないのが残念でしゅけど。

ありがとうございます。。

キャッシュフロー計算書は別で作成しているので、ご安心を。。

ちっ。。

上記の会社ですがお察しの通り、実は実在する会社です。

内容や数値は少し変えてますが、私が実際に事業承継を行った会社の事業計画なんですね!

プレゼン用に図と写真を取り入れ、分かりにくいBSやキャッシュフロー計算書は伏せてますが、実際は大変危機的な状況の会社でした。

ただ、今この会社は事業計画と息子さんのやる気で何とか回復していっています。

このように、事業計画はもちろん重要ですが、事業計画に魂がこもっているかどうかに今後がかかっているのです!

事業計画だけ作れば業績が良くなるなんてありませんから!!

最後に

今回は「事業計画書とは?プレゼン用の作り方、書き方、必要項目と見本まで」ということで、

- 事業計画書とは?従業員も知っておくべき理由

- なぜ会社には事業計画書が必要なのか

- 事業計画書の必要項目と書き方

- プレゼン用事業計画書の作り方と見本

以上のお話をさせていただきました!

従業員にとっては事業計画自体あまり馴染みがありませんし、イメージがつかないかもしれません。

なので、今回は事業計画とは何かから概要や、プレゼン用に分かりやすく図と画像を挿入してお伝えしました!

今すぐに事業計画を作れる必要はありませんが、最後まで読んでいただいたあなたは事業計画に興味があり、作りたい人側だと思いますので、今回の記事を参考にしてただければ嬉しいです!

難しければ、下記記事を参考にしていただき、作成の前に数値について理解することから始めると良いと思いますよ!

➡【利益率出し方】初心者でも簡単!営業利益率の計算式や方法もわかりやすく解説

➡ 売上原価・製造原価の計算式と求め方!原価率が高い、原価割れ、含まれるものまで

➡ 減価償却費とは?わかりやすく減価償却の耐用年数と計算方法も解説!

➡ 棚卸資産とは?貸借対照表、損益計算書の関係と回転期間、回転率の求め方

【関連記事】損益分岐点は知っておくべき!売上高、比率、問題、販売数量の計算式と求め方

今回の記事が少しでもお役に立てれば嬉しいです!!

どうすれば「ネガティブで弱い営業マンが仕事のできる人」になれるのか?

私は過去、何となく営業をして何となく成績が上がっていました。

でも、私はネガティブで自信がなかったので、将来は大丈夫だろうかとずっと不安でしたし、どうすれば「営業で仕事ができる男」になれるのか分かりませんでした。

結果、「営業で仕事ができる男」の条件を明確にするのに時間がかかり、とうとう40歳を超えてしまったんです!

ただ、コンサルタントといった寄り道等、7回の転職経験や長い営業経験があったからこそ、営業で仕事ができるワークを開発できたんですね!!

営業は小手先のテクニックや運に任せたやり方では継続的に安定した売上を達成することはできません。

そして営業ができる人や他者のやり方を真似ても状況は良くならないんです。

なぜなら、それは “その人のやり方” だからなんですよ!

つまり、営業ができる人のやり方は、その人の強みや環境があってこそなので、あなたには当てはまらない場合が多いということです。

根本的な営業の考え方や “ネガティブなあなたに合った” 営業方法を行う必要があるんですね!

ということで、あなたに合った営業方法や考え方を身につけることができる、7日間の無料メール講座を作りました。

このメール講座の中で、ワークもプレゼントさせていただきますので、少しでもお役に立てれば嬉しいです!

ネガティブでマイナス思考、自信がない弱っちい営業マンから卒業し、人生を変えてしまいましょう!!

➡ 無料のメール講座はこちら

コメントを残す